【专题报道】帮助文化财产回归原有国——解读联合国教科文组织《1970年公约》

来自喀麦隆的埃隆多·阿索莫是联合国教科文组织文化与紧急情况实体部门主任、《1970年公约》秘书处负责人,他所在的“文化与紧急情况实体部”主要负责打击非法文物贸易、促进文化财产归还、保护处于紧急情况下的文化遗产、保护水下文化遗产,以及加强博物馆的作用等工作。

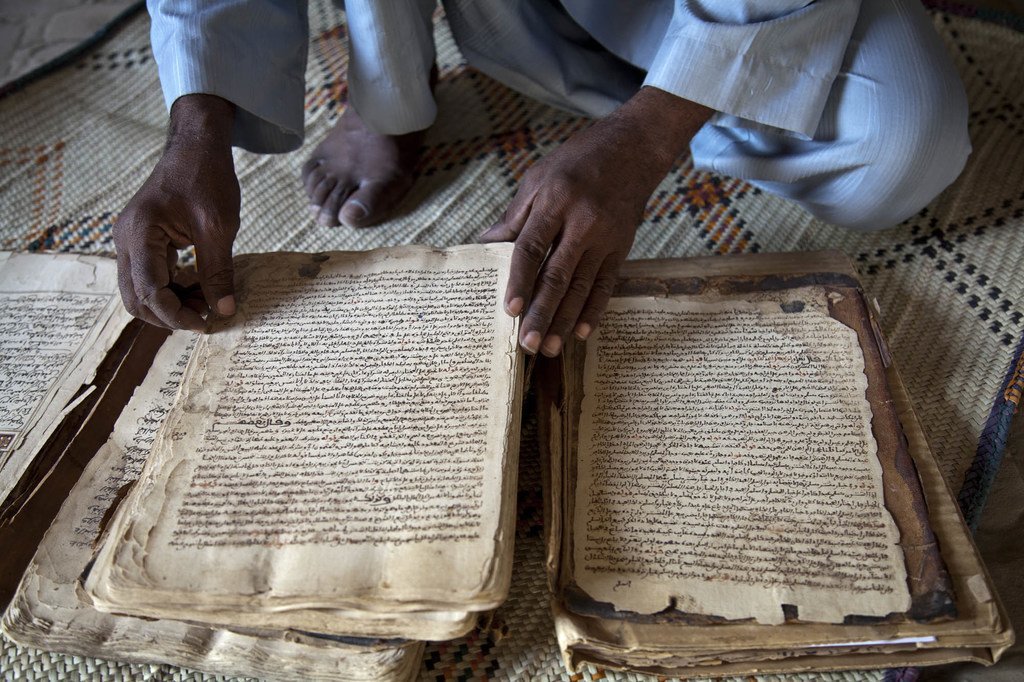

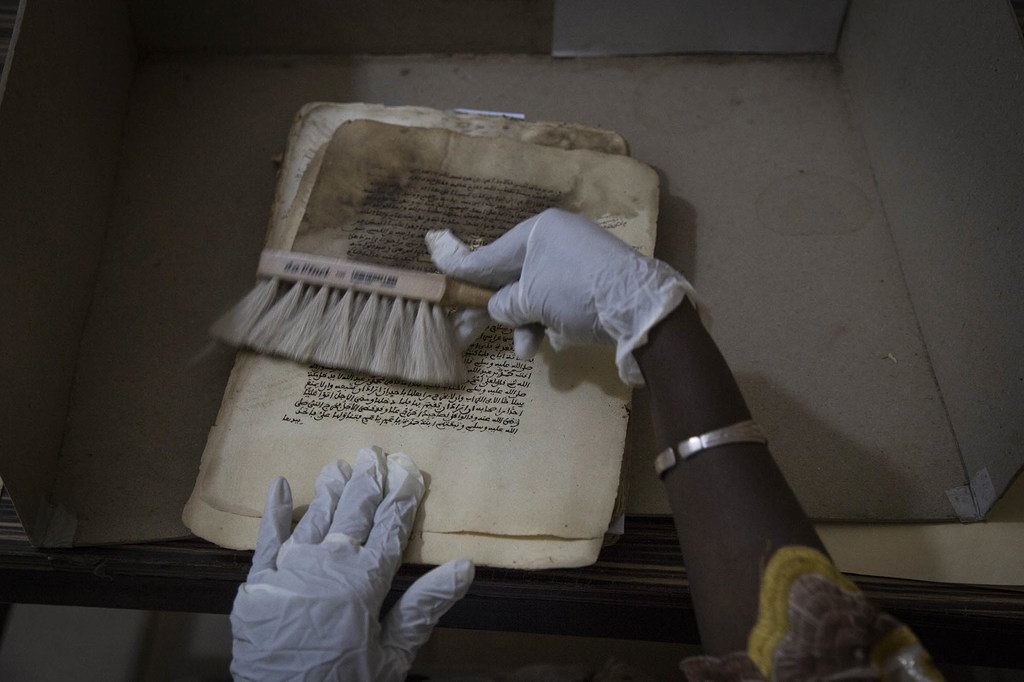

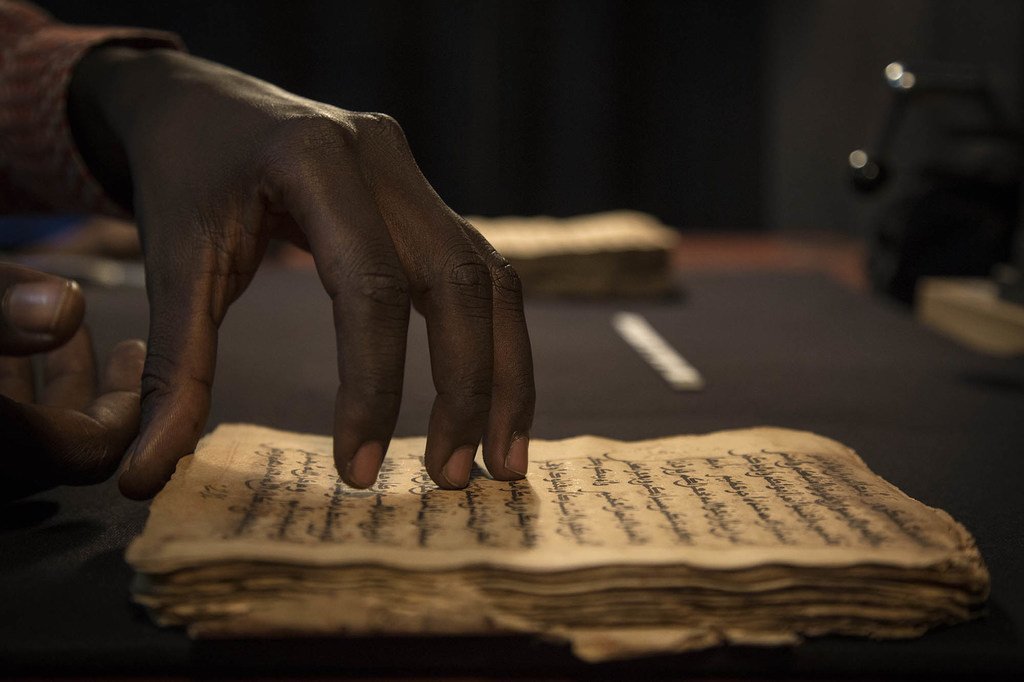

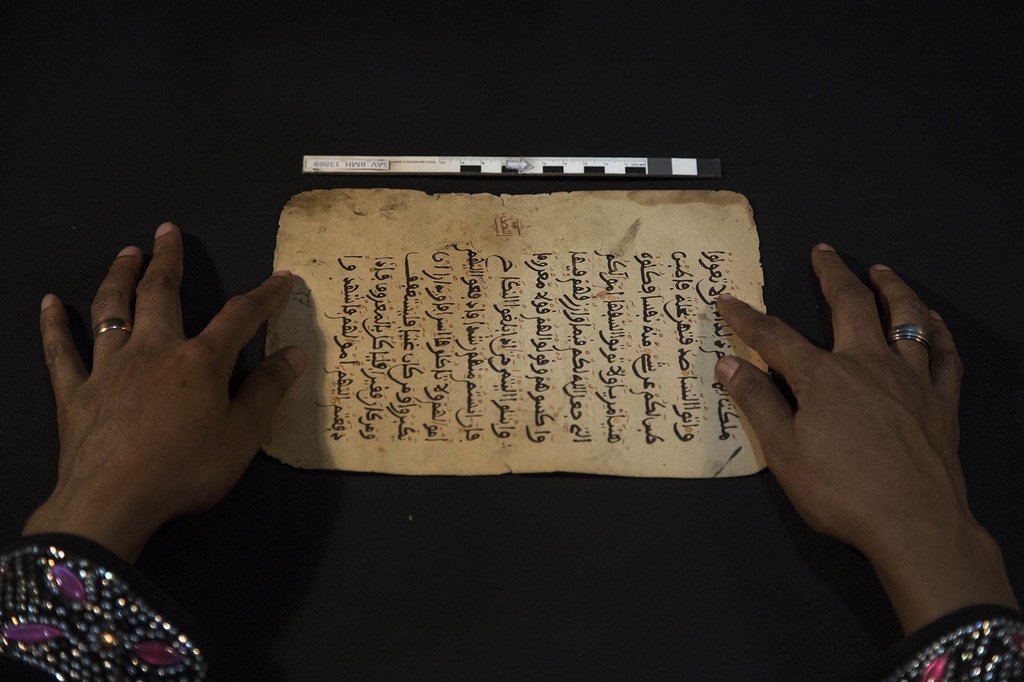

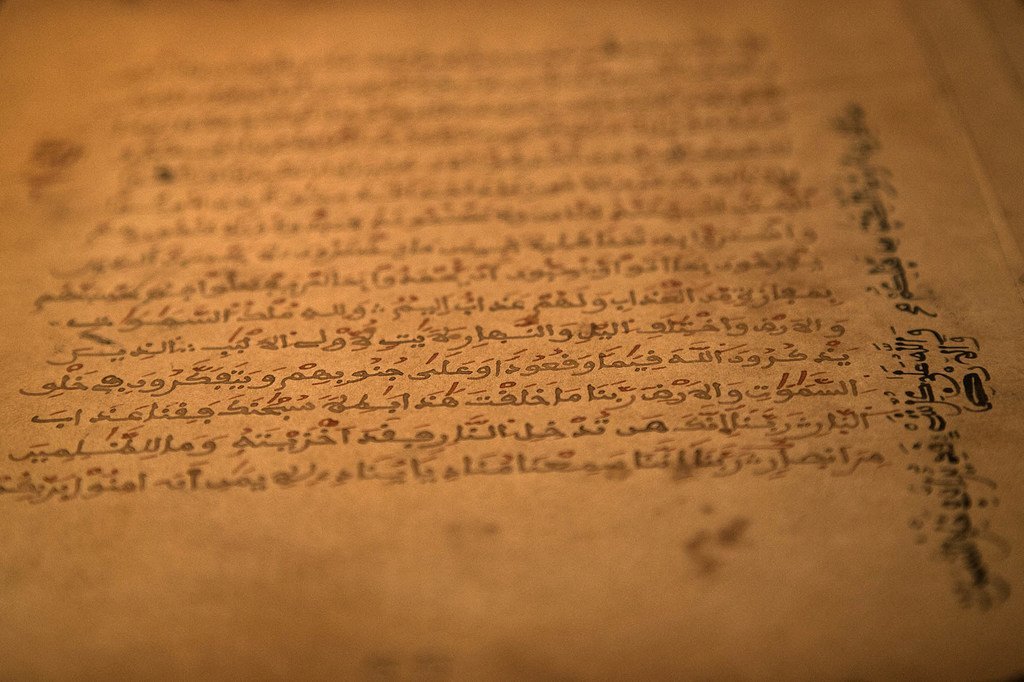

阿索莫本人是一名专业的古建筑修护师,尤其擅长夯土建筑和古代建筑遗迹的保护和修复。在2016年10月前,他一直担任教科文组织驻马里代表,主持领导了当地的文化遗址修复工作,在联合国马里稳定团的密切配合下,成功地恢复了马里北部历史名城通布图遭到极端组织破坏的陵墓,以及在2012年武装冲突中受损的文化遗产和珍贵古代手稿。此前,他还曾在莫桑比克、乌干达和贝宁等地开展多项重大文物修复项目,也是非洲世界遗产基金的奠基人之一。

我们的专访首先从《1970年公约》开始。

联合国新闻:首先能否请您简单介绍一下《1970年公约》的主要内容和诞生背景?

阿索莫:“《1970年公约》的全名是《关于禁止和防止非法进出口和转让文化财产的方法的公约》。顾名思义,其主要目标就是“禁止”和“预防”文化财产的非法进出口、非法交易,以及非法所有权转让。

《公约》的历史最早可以追溯到第二次世界大战以后,随着战争硝烟散尽,大家开始将目光投向在战火中遭受严重破坏的文化遗产,1954年,《关于武装冲突情况下保护文化财产的海牙公约》首先在荷兰海牙得到通过。

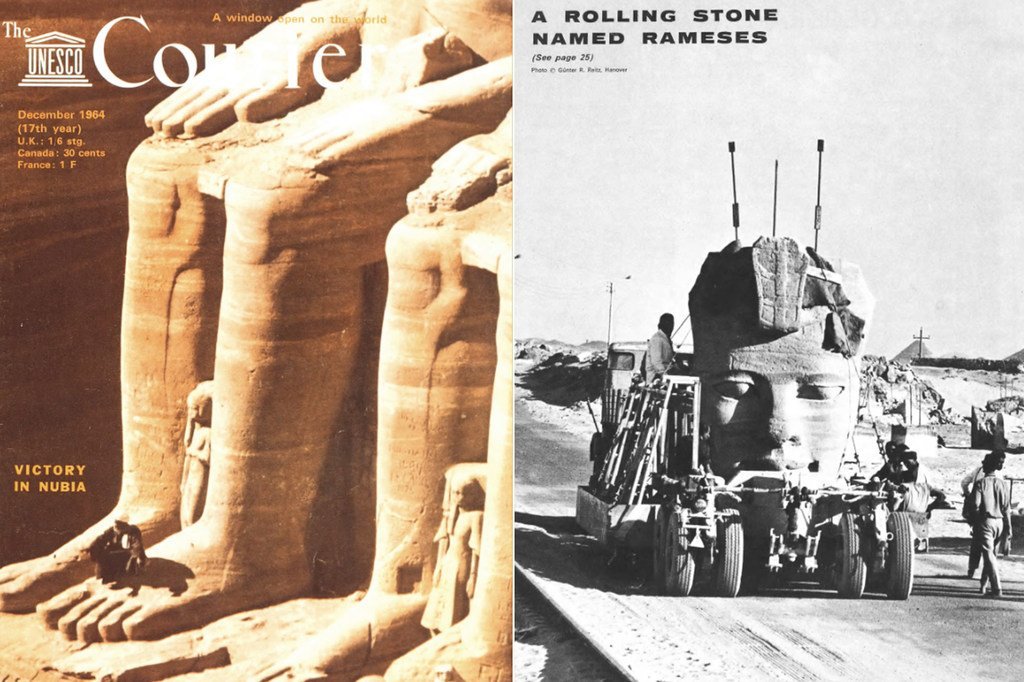

此后,联合国教科文组织和各成员国陆续在全球开展了多项文物保护行动,1960年的“努比亚运动”就是一个比较知名的例子。通过教科文组织和各方的共同努力,一大批有着3000多年历史的文化古迹避免了因为埃及修建阿斯旺水坝而被尼罗河水淹没的命运,其中就包括著名的拉美西斯二世神庙。

这些文物保护行动进一步增加了国际社会对于文物保护问题的关注,建立更加完善的保护机制的工作逐渐提上日程。1964年,第一项有关禁止非法文物交易的《建议书》得到通过,六年后,《1970年公约》正式诞生,这是在和平时期保护文化财产的第一部国际法律文书。目前《公约》共有140个缔约国,其中中国在1989年通过了《公约》,也是缔约国之一。”

联合国新闻:《公约》如何帮助各国保护文化财产?

阿索莫:“首先,《公约》明确提出,缔约国应对各自所有的文化财产建立清晰的清单目录,先弄清楚自己有什么,才能知道缺了、丢了什么,一旦有物品失窃,也能拿出所需的照片、资料和证据,以便进行追索,教科文组织也一直在这方面向各国提供技术支持和协助。如果事前不做任何工作,等到失窃或是遭到劫掠之后才想起要进行保护,往往为时已晚,因此首先应该尽一切努力避免此类情况的发生。

其次,《公约》帮助各国建立出口许可证制度,确保文物在离境时拥有必要的文件和证明,确保离境已得到相关部门的许可,在制裁非法贸易方面也有相应的指南。

除了禁止和防范措施,更重要的是,《公约》建立了获取文化财产的道德和伦理规范,并鼓励加强对民众、社区,以及潜在买家的教育和宣传,呼吁大家都能提高意识和警惕。

国际合作也是文化保护领域的核心,保护机制的建立和流失文物的成功追回,离不开各国的协调立法,以及政府、警方和文物专业人士之间的通力合作。在这方面,教科文组织始终与各成员国的政府和警务部门,以及国际刑警组织、国际海关组织和国际博物馆协会等机构密切配合,去年,我们在全球组织了25场相关培训,共培训了1500多名专业人员。”

联合国新闻:目前《公约》的主要工作是帮助各国追回历史上因各种原因流散的文物吗?还是说非法文物贸易在今天也仍然猖獗?

阿索莫:“事实上,非法文物贸易问题在今天更加严重,而且近期还出现了加剧。过去数十年间,全球各地的武装冲突有所增加,处于冲突环境之中的考古遗址和文物古迹是十分脆弱的。我们看到,一些地区被极端武装所占领,他们将抢劫和倒卖文物作为一项主要的资金来源,在马里北部、叙利亚的巴尔米拉,还有伊拉克的部分城市,一些考古现场被洗劫一空,大量文物被盗,部分遗址甚至有近90%的文物遭到掠夺,再通过黑市被贩卖到世界各地。

此外,今年的新冠疫情和防疫封锁措施,使得许多博物馆和考古遗址无人看守,也让不法分子有了可乘之机。

另一个问题是,1970年《公约》通过时,覆盖全球的互联网还没有出现,而如今,有许多非法文物贸易都在网络和社交媒体平台上进行,网络所提供的‘便利’也增加了交易的数量。”

联合国新闻:听到这样的情况真是让人难过,那有没有一些好消息呢?比如文物在《公约》框架下成功回归原有国?

阿索莫:“当然有,就在两三周前,荷兰将该国海关截获的一尊陶制头像交还给了尼日利亚,这座被不法分子走私出境的头像至少有600年的历史,对于当地社区有着非常重要的意义,体现出社区活跃的文化生活和出色的工艺水平。这也是荷兰在2009年加入《公约》后所完成的首次文物归还,充分体现了两国政府的合作以及《公约》的价值。

此前,芬兰也在今年八月宣布,将把100多年前被带回欧洲的28件与丧葬文化有关的物品,以及20件人类遗骸,交还给它们原本的‘主人’,美国的四个原住民部落。另外,2019年,意大利也将一批近800件陶罐和陶马等文物交还给了中国,这批文物所涉及的年代从新石器时代一直到明代,在意大利一个市场上进行非法销售时被有关部门发现。还有许许多多其他的案例,都能在教科文组织的网站上找到。

我们希望听到这样积极的消息,因为它们所体现的是多边主义与国际合作的价值,是各国之间对于彼此的文化遗产和文化多样性的充分尊重,这样的尊重与合作也有助于促进国际和平。”

联合国新闻:推动文化财产回归原有国的意义何在?

阿索莫:“就算不是文物领域的专业人员,也不难理解文化遗产的重要意义。每一个人,都来自一个特定的文化背景。正是有了这些文化遗产,才让我们得以了解自己的过去,而只有了解了过去,才能进一步塑造我们的现在和未来。文化遗产是构成我们自我身份认同的重要组成部分,是它们让我们知道自己是谁、来自哪里。

而盗窃和掠夺文化财产的行为,则相当于是在消除和抹去这种文化和身份认同,这是一个事关人性和基本文化权利的问题。”

联合国新闻:有一种说法是,有些文物正是因为“流落”到了外国——由于历史原因,主要是西方发达国家——才得以免遭战火和政治动荡,在高水平专业人士的精心呵护之下,一直留存到了今天,如果现在将它们送回原本国——常常是亚洲、非洲、拉美和中东的一些发展中国家,反而会让它们置身险境,面临被破坏的危险,教科文组织在这个问题上的立场是什么?

阿索莫:“教科文组织的角色不是评判谁对谁错,而是维护原则,促进文物归还原本国,是教科文组织一贯的立场和原则,只要一件文物确认是被盗或非法流失的,就应该推动其物归原主。

另外,文物保护的定义是多样的,不是只有把文物一件件收集起来,全部装进博物馆里,才称作保护。有许多文物在本地得到保护,其所保留的不仅是器物本身,更是它们在日常生活中的使用方式,以及在社会构建中所发挥的作用,因此,让文物回归原本国、回归它们最初被制作出来的地方,具有非常重要的意义。在博物馆保护方面,教科文组织认为,在各国政府和全球各大博物馆之间开展合作,有效提升各国在文物保护和修复方面的能力更加重要。”

联合国新闻:您有没有什么想要补充的?

阿索莫:“今年是《1970年公约》通过50周年,受到疫情影响,部分纪念活动将延期至明年举行,但我们在今年的11月14日,也就是《公约》正式签署50周年的这一天,纪念了首个“打击非法贩运文化财产国际日”,今后每年的11月14日,教科文组织都将开展相关的纪念和宣传活动。

此外,我们还推出了一个题为‘艺术的真正价值’的宣传活动,这个活动不针对任何一方,只是希望向每一个普通人、每一个潜在的买家,进行宣传教育,希望大家提高这方面的意识。比如说,未来的某一天,你作为一个艺术品的业余爱好者,来到贝宁、或是我的祖国喀麦隆,或是前往中国旅游,在当地的市场上相中了一件物品,那么,在购买之前,请先问问自己,我买的这件东西,来路是否明确,也可以和卖家交流,问问这件东西是从哪来的,有没有相关的说明文件,通过这些简单的步骤,就能避免在无意之中为犯罪分子破坏或磨灭文化的企图,以及极端组织的非法文物买卖提供资金。

明年,教科文组织还将在世界各地举行一系列区域性的活动,与文物保护领域的专业人士和政策制定者交流,了解他们在打击非法文物贸易领域的优先事项,以及教科文组织如何更好地为这些工作提供支持。”

钱思文,美国纽约报道。