Ces femmes qui ont façonné la Déclaration universelle des droits de l'homme

Ces femmes qui ont façonné la Déclaration universelle des droits de l'homme

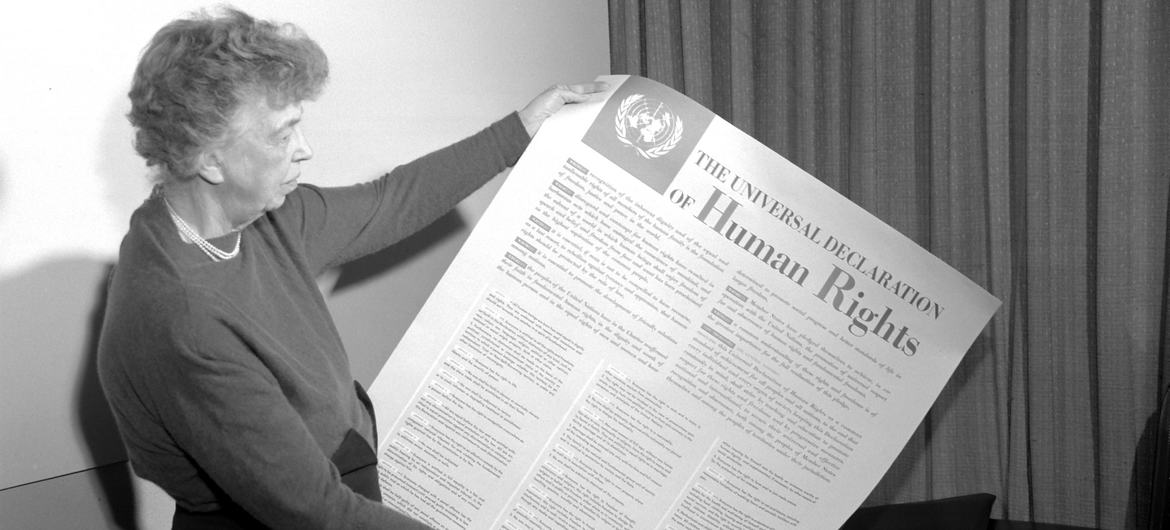

Eleanor Roosevelt est reconnue dans le monde entier pour le rôle prépondérant qu’elle a joué en tant que Présidente du Comité de rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais d’autres femmes de différents pays ont également contribué de manière substantielle à façonner la Déclaration universelle ainsi qu’à la prise en compte des droits des femmes dans ce texte qui fête aujourd’hui ses 70 ans.

ELEANOR ROOSEVELT (Etats-Unis)

En 1946, Eleanor Roosevelt, première Dame des États-Unis d’Amérique de 1993 à 1945, a été nommée déléguée à l’Assemblée générale des Nations Unies par le Président des américain, Harry S. Truman. Elle a exercé la fonction de première Présidente de la Commission des droits de l’homme et a joué un rôle clé dans la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors que les tensions entre l’Ouest et l’Est s’exacerbaient, Eleanor Roosevelt a usé de son immense prestige et de sa grande crédibilité auprès des deux superpuissances pour mettre le processus de rédaction sur la voie du succès. En 1968, le Prix des Nations Unies pour la cause des droits de l'homme lui a été décerné à titre posthume.

HANSA MEHTA (Inde)

Hansa Mehta, de nationalité indienne, seule autre femme déléguée à la Commission des Nations Unies aux droits de l’homme de 1947 à 1948, a été une fervente militante des droits des femmes en Inde et à l’étranger. On lui attribue généralement la transformation de la phrase « tous les hommes naissent libres et égaux » en « tous les êtres humains naissent libres et égaux » dans l’article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

MINERVA BERNARDINO (République dominicaine)

Diplomate et leader féministe originaire de République dominicaine, Minerva Bernardino a joué un rôle clé dans la campagne visant à faire apparaître « l’égalité des hommes et des femmes » dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Avec d’autres femmes originaires d’Amérique latine (la Brésilienne Bertha Lutz et l'Uruguayenne Isabel de Vidal), elle a également pesé d’une voie retentissante dans le plaidoyer en faveur de l’introduction des droits des femmes et de la non-discrimination fondée sur le sexe dans la Charte des Nations Unies, qui, en 1945, est devenue le premier accord international à reconnaître l’égalité de droits des hommes et des femmes.

BEGUM SHAISTA IKRAMULLAH (Pakistan)

En tant que déléguée à la Troisième Commission chargée des questions sociales, humanitaires et culturelles de l’Assemblée générale, qui, en 1948, a passé 81 réunions à discuter du projet de Déclaration universelle des droits de l'homme, la Pakistanaise Begum Shaista Ikramullah a préconisé l’emphase sur la liberté, l’égalité et le choix dans la Déclaration. Elle a défendu l’idée de l’introduction de l’article 16 sur les droits égaux au regard du mariage, qu’elle considérait comme un moyen de lutter contre le mariage des enfants et les mariages forcés.

BODIL BEGTRUP (Danemark)

En tant que Présidente de la Sous-Commission de la condition de la femme en 1946, puis de la Commission de la condition de la femme en 1947, la Danoise Bodil Begtrup a recommandé que la Déclaration universelle emploie le terme « tous » ou « chacun » pour parler des titulaires de droits, plutôt que l’expression « tous les hommes ». Elle a également proposé d’inclure les droits des minorités dans l’article 26 relatif au droit à l’éducation, mais ses idées étaient trop controversées à l’époque. La Déclaration universelle des droits de l'homme ne fait aucune mention explicite des droits des minorités, mais garantit l’égalité de droits à chacun.

MARIE-HÉLÈNE LEFAUCHEUX (France)

En tant que Présidente de la Commission de la condition de la femme en 1948, la Française Marie-Hélène Lefaucheux a réussi à faire introduire la notion de non-discrimination fondée sur le sexe dans l’article 2. Le texte final de l’article déclare que « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ».

EVDOKIA URALOVA (Belarus)

Evdokia Uralova, originaire de la République socialiste soviétique de Biélorussie, était Rapporteur de la Commission de la condition de la femme auprès de la Commission des droits de l’homme en 1947. Elle a vigoureusement plaidé la cause de l’égalité salariale des femmes. Grâce à elle, l’article 23 déclare que « Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal ». Tout comme Fryderyka Kalinowska, originaire de Pologne et Elizavieta Popova, originaire de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, elle a également souligné les droits des ressortissants des territoires non autonomes.

LAKSHMI MENON (Inde)

Lakshmi Menon, déléguée de l’Inde à la Troisième Commission de l’Assemblée générale en 1948, a préconisé avec force la répétition de la non-discrimination fondée sur le sexe dans l’ensemble de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que la mention de l’ « égalité des droits des femmes et des hommes » dans le préambule. Elle était également une adepte farouche de l’« universalité » des droits de l’homme, s’opposant fortement au concept de « relativisme colonial » qui tendait à nier les droits humains des peuples des pays sous domination coloniale. Si les femmes et les peuples sous domination coloniale n’étaient pas explicitement mentionnés dans le Déclaration universelle, ils ne seraient pas considérés comme étant inclus dans le terme « chacun », avançait-elle.