Historiadora fala sobre “as lições que o mundo precisa aprender” em relações raciais

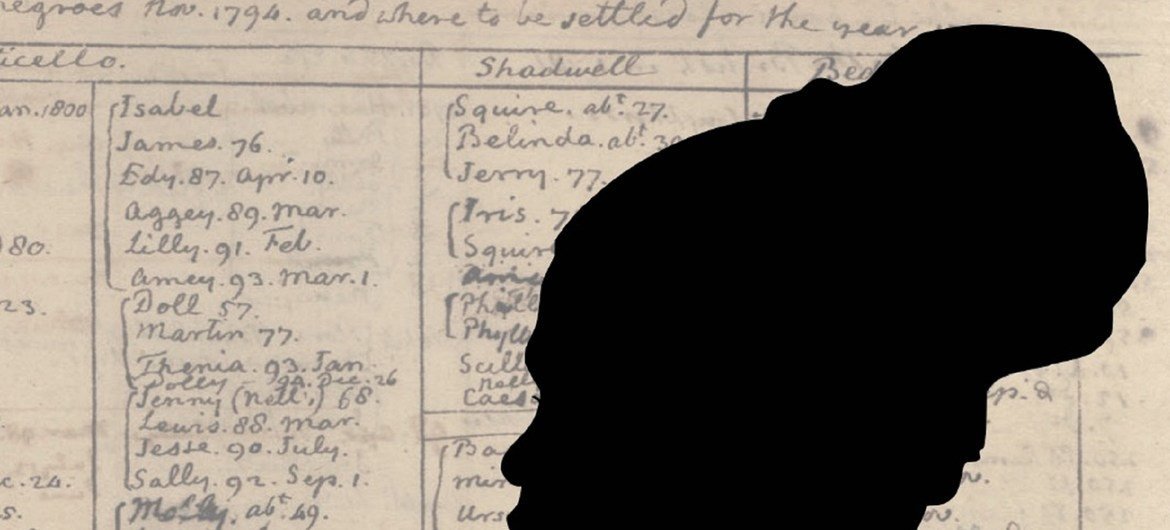

A acadêmica brasileira Ana Lúcia Araújo, autora do livro Slavery in the Age of Memory, ou Escravidão na Era da Memória, falou à ONU News sobre o poder da educação na desconstrução de estereótipos e preconceitos; ela aborda temas como racismo, escravatura, escravidão e seus efeitos.

Ana Lúcia Araújo tem vasta experiência em pesquisas sobre escravidão e relações raciais na África e na Europa. A historiadora que também integra o Comitê Científico Internacional do projeto A Rota do Escravo, da Unesco.

A especialista, que atua nos Estados Unidos, acredita que compreender a história da escravidão também é uma forma de abordar o racismo histórico.

ONU News (ON): Ana Lúcia Araújo é autora da nova obra Slavery in the Age of Memory queria pedir que se apresentasse primeiro.

Ana Lúcia Araújo (ALA):Eu sou uma historiadora da escravidão e do comércio atlântico de escravos. Trabalho principalmente com a historia transnacional da escravidão e também com a história da memória da escravidão nos países e regiões que participaram do comércio atlântico de escravos e que tiveram a escravidão como um sistema no seus países durante vários séculos e décadas.

ON : Esta memória não deixa de parte o Brasil e também os países da África lusófona. Como esta obra faz refletir estas realidades?

ALA: No Brasil, e no caso o Brasil-Portugal, o comércio de escravos luso-brasileiro foi o que teve o maior volume na história do comércio atlântico de escravizados. O Brasil, sozinho, importou praticamente 5 milhões de africanos escravizados. E essa foi uma história que, no caso do Brasil, durante muitos anos ficou velada. No caso de Portugal também. Vemos só agora, em Portugal, toda essa questão emergindo sobre a participação no comércio de escravizados. E em seguida com a presença portuguesa também em termos da colonização da África e a questão do racismo. Então, Portugal agora, eu diria principalmente nesta última década, que está começando a discutir essa questão. Tem um memorial que está programado para ser inaugurado em Lisboa no próximo ano. O Brasil começou essa discussão um pouco antes. Mas durante muito tempo existia no Brasil essa ideia que o país era livre dessa questão do racismo. Que era o país onde predominava a ficção da democracia racial. Mas todos esses mitos aí têm sido desmantelados. No caso do Brasil, não só o ensino da história da África, como sabe a história afro-brasileira, e o ensino da história da escravidão têm sido agora desenvolvidos, eu diria nas últimas duas décadas principalmente. E também vários projetos para museus, exposições ou monumentos. Então, faz parte dessa questão de ver como é que os grupos organizados, que se identificam como descendentes de escravizados, e outros grupos que se identificam como sendo brancos, encaram esse passado.

Tem alguma coisa sobre o Brasil no livro, mas também tem partes em que se examina o caso da África Ocidental, principalmente na República da República do Benim. Na República do Benim, por exemplo, existia um grande traficante de escravos de origem brasileira que se chama Francisco Félix de Souza. Ele trabalhou no Forte Português do Porto de Ajudar no país que é presentemente a República do Benim.

Descendente desse traficante é uma família que vive hoje em Benim. Tem descendentes em outros países, mas a maneira como eles se relacionam com esse passado escravagista é claro que é diferente da maneira como os descendentes daqueles que foram escravizados se relacionam com esse passado. Então, o livro tenta colocar como esses diferentes grupos veem esse passado e se organizam para lembrar esse passado através de memoriais, através da criação de monumentos e também as divisões internas que a gente vê em certos países, principalmente no caso aqui dos Estados Unidos, mas também na França e na Inglaterra, em relação a essa questão dos monumentos. Principalmente monumentos que homenagearam esses escravistas, e que agora estão sendo derrubados a partir desse movimento que nós temos visto principalmente nos últimos meses.

ON: E como é que este estudo interpreta esta reflexão que resulta nesses atos?

ALA: Uma das coisas que eu acho que vale a pena lembrar é que cada país e cada nação teve um papel específico nesse comércio atlântico de escravizados e mantém hoje uma relação também uma relação específica com as suas populações afrodescendentes. Claro que existem elementos em comum entre a questão do racismo na França, a questão do racismo no Brasil, ou em Portugal, ou nos Estados Unidos ou na própria Inglaterra. Mas o que esse movimento nos mostrou, nos últimos meses, é que todas essas sociedades, quando se trata do espaço público, mantiveram imagens que reforçam essa ideia do passado escravista, do passado colonial e, inclusive, da questão da supremacia branca. Então, esses monumentos foram criados a partir principalmente do século 19. No caso dos Estados Unidos, a maioria foi criada entre o final do século 19 e começo do século 20. Esses monumentos em vez de contar a história das atrocidades que foram cometidas contra uma grande parte da população, que era racializada como como negra, comemorava aqueles que cometiam esses crimes. É uma questão que ficou lá presente no espaço público sem nunca ser questionada a fundo. Ultimamente, por causa do acirramento desses conflitos raciais, a população negra está sendo mais vitimizada pela questão da Covid-19, pela questão da pobreza - na última crise de 2008, aqui nos Estados Unidos, foi também a população negra a mais afetada. Tudo isso leva a questionar o primeiro alvo que está mais visível no espaço público que são esses monumentos.

ON: Recentemente surgiram episódios em países da África Ocidental, que é uma região realizada neste estudo, sobre ataques a pessoas que teriam nascido de gerações de escravos e que seriam ainda consideradas escravas hoje. Estudou este fenômeno? Como se desenrola?

ALA: Há questões que são mais específicas de certos países. Mas eu acho que é importante a gente lembrar que esse era um comércio que teve a participação de europeus, de pessoas que viviam nas Américas e principalmente das elites africanas. Essas elites como tal elas não desapareceram. Os descendentes dessas elites que participaram do comércio de africanos escravizados em alguns países continuaram no poder durante o período da colonização. Muitas delas continuam hoje com vantagens econômicas e com uma posição social elevada. O estigma de ser descendente de escravo, não o descendente que foi enviado para as Américas mas o que que ficou no território africano como escravizado na África, porque existia escravidão também embora com características que eram um pouco diferentes da escravidão que vai se ver nas Américas, esse estigma ainda existe. Existem muitos países em que falar de uma ancestralidade que envolve escravidão é ainda um tabu. Existem muitos silêncios em relação a isso. Mas as pessoas que vivem localmente, geralmente seja pelos sobrenomes ou outras características inclusive em cidades, em lugares ou em bairros onde se sabe que era ali que se estabeleceram antigos escravos, têm uma conexão com esse tipo de ancestralidade. Então, esse debate ainda está presente. E é claro que nos Estados Unidos talvez seja mais visível. Tem alguns países que começaram essa discussão há mais tempo. Por exemplo, no caso da República do Benim, onde eu trabalhei e fiz pesquisa. Esse debate já vem desde o começo dos anos 90 quando terminou a ditadura no Benim. Esse debate público sobre o passado escravista e as divisões internas na sociedade beninense. Mas em outros lugares esse debate ainda está afetado pela questão do silêncio. É por isso que hoje a gente vê esse tipo de conflito que o senhor está mencionando.

ON: Slavery in the Age of Memory é a sua obra, doutora Ana Lúcia Araújo. Ilustra o grande movimento esclavagista no Atlântico Sul, com um pouco de história de África e da escravidão. Hoje, como essa obra pode ser relevante para a geração de adolescentes e futuros líderes?

ALA: O elemento importante que a gente pode retirar desses trabalhos é que, em primeiro lugar, é que o comércio atlântico de africanos escravizados foi o maior comércio esforçado pessoas escravizadas a partir de uma migração forçada transoceânica. E isso é o elemento importante. E o mais importante é que é esse comércio atlântico de africanos escravizados que dá origem ao racismo tal qual nós vemos hoje: o racismo anti-negro. Contra pessoas negras. Eu acho que isso é o elemento importante. Porque muitas vezes as pessoas fazem comparações com outras: porque ‘a escravidão sempre existiu, existia escravidão no Egito ou existia escravidão na Grécia.’ Mas essa escravidão que foi estabelecida nas Américas, a partir do comércio atlântico, é uma escravidão que foi baseada sobre essa diferença artificial que é a ideia de raça que é uma construção. Mas que se tornou uma realidade porque as pessoas que são racializadas hoje como negras continuam sendo discriminadas.

Eu acho que é essa a lição que nós precisamos aprender. Por isso, a necessidade de se estudar essa história para quebrar com essa mentalidade que continua presente ainda hoje.